Basta | 16 mars 2016

Quand les Etats, même démocratiques, doivent payer de gigantesques amendes aux actionnaires des multinationales

PAR ADRIANA HOMOLOVA , EVA SCHRAM , FRANK MULDER

Le système d’arbitrage pour régler les conflits entre une entreprise – le plus souvent une multinationale – et un gouvernement a été inventé dans les années 90. Il arbitre les désaccords financiers ou fiscaux comme d’autres institutions arbitrent les conflits frontaliers. A la différence que ce système est privé, opaque, trusté par une poignée de cabinets juridiques et qu’il est impossible de faire appel à la décision, y compris lorsque les amendes s’élèvent à des milliards de dollars. En partenariat avec des journalistes néerlandais, Basta ! publie en exclusivité une enquête en cinq épisodes sur cette guerre invisible entre multinationales et Etats. Ce deuxième volet nous fait remonter aux origines du controversé Investor-State Dispute Settlement, dans le lointain Sri Lanka...

Épisode 2, suite de notre série sur les procédures d’arbitrages entre investisseurs et États (voir l’épisode 1).

Formant un contraste saisissant avec la lutte acharnée engagée par le Venezuela, le tableau accroché au-dessus de la porte de l’imposant bureau de Brooks Daly est intitulé « Paix ». Y figurent le lion, l’enfant et l’agneau du « livre d’Isaïe », en paix côte à côte. Daly est secrétaire-général adjoint de la Cour permanente d’arbitrage (CPA), sise au Palais de la Paix à La Haye (Pays-Bas). « Ce tribunal a été établi pour prévenir la guerre, explique-t-il. Depuis le début, il y a eu de la place pour toutes les formes de résolution pacifique des conflits, par exemple en cas de litige frontalier. Mais ces dernières années le nombre de cas d’arbitrage a tout à coup explosé. Ils sont souvent trop importants à gérer pour un seul cabinet juridique et, en outre, les gens cherchent un terrain neutre. C’est pourquoi ils se retrouvent ici. »

Le travail de Daly consiste principalement à s’assurer que ces hôtes sont satisfaits, dit-il. « Cela signifie qu’ils accèdent aux informations pertinentes sur les procédures, ou simplement à du bon thé et du bon café. » C’est devenu un travail considérable ces jours ci : pas moins d’une centaine de litiges sont actuellement examinés par le Tribunal. « Il peut s’agir d’affaires opposant des États ou des parties commerciales, mais plus de la moitié d’entre elles relèvent actuellement de l’ISDS (Investor-state dispute settlement, « mécanisme de règlement des différents entre investisseurs et état »), autrement dit d’un arbitrage entre un investisseur et un État dans le cadre d’un traité d’investissement. »

Au début des années 1990, personne n’avait entendu parler de l’ISDS, se souvient Bryant Garth. Ce professeur à la faculté de droit de Southwestern, à Los Angeles, a assisté à son émergence alors qu’il préparait un livre sur le milieu de l’arbitrage, Dealing in Virtue (« Le Commerce de la vertu »), finalement publié en 1997 [1]. À l’origine, l’arbitrage était un moyen de régler les conflits entre États, explique Garth. Il ne fut adopté que lentement par les entreprises. Mais il a gagné en popularité à l’époque de la décolonisation. « L’arbitrage est devenu la norme en matière de contrats et de concessions liant entreprises et anciennes colonies. Sur cette base, tout un système de principes et de doctrines s’est développé. »

Une affaire sri-lankaise ouvre la porte à l’arbitrage lié à l’investissement

Néanmoins, cela restait toujours de l’arbitrage commercial, basé sur des contrats, et non de l’arbitrage lié à l’investissement, basé sur des traités. Jusqu’en 1987. Cette année-là, un investisseur britannique choisit de se tourner vers le Centre international de règlement des différends liés à l’investissement (Cirdi), un tribunal commercial de la Banque mondiale. Durant la guerre civile au Sri Lanka, son élevage de crevettes a été confondu avec une base de la guérilla tamoule, et détruit. Cet Anglais souhaite que son argent soit remboursé par le gouvernement, et en appelle au traité d’investissement entre la Grande-Bretagne et le Sri Lanka. Ce traité stipule que les deux nations doivent traiter leurs investisseurs respectifs de manière équitable.

À l’époque, cette plainte est sans précédent. Normalement, une entreprise ne peut pas en appeler à un traité entre États. Aujourd’hui encore, ce n’est même pas possible dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et encore moins lorsqu’il s’agit de la manière dont ont été menées des opérations armées. Le tribunal décida néanmoins – par un vote de deux contre un – de se déclarer compétent. Un principe juridique totalement nouveau était né, qui valut au Sri Lanka une amende de 610 000 dollars.

En soi, il ne s’agissait pas d’une affaire très importante, mais elle ouvrit la porte à bien d’autres, même si la plupart des cas furent tenus secrets pendant quelques années. Au même moment, selon Garth, fut lancé l’Alena (Accord de libre-échange nord-américain), zone de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, qui donna à l’ISDS un élan considérable. « Des individus issus du milieu de l’arbitrage commercial devinrent négociateurs de l’Alena. De sorte qu’ils furent en mesure de transposer les principes commerciaux à une échelle supérieure. Et l’Alena à son tour devint une sorte de modèle pour un grand nombre de pays signant des traités bilatéraux d’investissement. C’est ainsi que cela a été étendu dans le monde entier. »

Tandis que le nombre de traités comportant des clauses ISDS – principalement des traités bilatéraux d’investissement – s’envolait, pour atteindre presque trois mille, la possibilité pour les investisseurs de déposer des plaintes contre des États s’accroissait. Durant toutes les années 1990, seulement 43 procédures furent lancées. Aujourd’hui, il y en a au moins 60 par an.

Une opportunité pour les cabinets juridiques internationaux

Les cabinets juridiques internationaux, souvent d’origine étasunienne mais avec des bureaux jusqu’à Singapour ou en Chine, ont saisi l’opportunité avec enthousiasme. Ils sont devenus les principaux opérateurs d’un système juridique privatisé à l’échelle globale. Ils se rencontrent dans des congrès, enseignent dans les facultés de droit et conseillent les gouvernements sur de nouveaux traités. Ils défendent ou poursuivent des États, et ils fournissent les arbitres qui rendent les verdicts.

Des classements ont été publiés pour distinguer les firmes qui ont ainsi accaparé le plus grand nombre de cas d’arbitrage. Celles-ci exhibent fièrement leur classement sur leurs sites internet. Au sommet se trouvent White & Case et Freshfields Bruckhaus Duringer, avec un portefeuille de cas se chiffrant – sur la base des compensations en jeu – en dizaines de milliards de dollars.

NautaDutilh, l’un des plus grands cabinets juridiques d’Europe, la firme de Gerard Meijer (avocat spécialisé dans le droit de l’investissement, voir l’épisode 1), ne peut pas faire concurrence à cette élite, mais elle s’est illustrée dans une grosse affaire. Il y a quelques années, Meijer a défendu la compagnie d’assurances Eureko dans le cadre d’une procédure contre la Pologne. Le gouvernement avait refusé qu’Eureko prenne une participation majoritaire dans le principal assureur polonais, à laquelle l’entreprise prétendait avoir droit. « Nous demandions neuf milliards de dollars », raconte Meijer. « C’était la valeur du bloc d’actions. Certains ont de la peine pour la Pologne, mais ce n’est pas ainsi qu’il faut voir les choses : ce n’était pas leur argent. » Cette somme de neuf milliards de dollars intégrait les profits anticipés pour quelques années. Le cas fit finalement l’objet d’un règlement à l’amiable pour la somme sans précédent de six milliards d’euros.

Défendre les investisseurs contre des États omnipotents...

Meijer fait valoir qu’il faut bien un moyen pour que les investisseurs puissent se défendre contre l’omnipotence des États. « L’État, avec toutes ses tentacules, est par définition puissant. » Y compris nos propres États démocratiques. Meijer n’aurait aucun scrupule à lancer une procédure d’arbitrage contre les Pays-Bas, son propre pays. « Pour tout vous dire, nous avons conseillé à l’investisseur chinois Ping An de le faire, après la nationalisation d’ABN Amro, mais Ping An n’a pas souhaité donner suite jusqu’à présent. »

« Il est possible de bien gagner sa vie grâce à l’arbitrage, reconnaît Meijer. Cela n’a rien de honteux, c’est un rôle positif. Nous contribuons à soumettre les États tout autour du monde au droit. » L’exemple du Venezuela (lire le premier épisode de l’enquête) montre que cette soumission n’a rien d’aisé. Les affaires d’arbitrage soumises au Cirdi traînent pendant des années. Néanmoins, Exxon n’a pas eu de chance. Formellement, l’entreprise a certes remporté la procédure, mais le jury a estimé que l’expropriation était légale et qu’Exxon ne devait pas recevoir beaucoup plus que ce que le gouvernement vénézuélien lui avait offert : environ un milliard de dollars. « C’est encore trop, mais je suis satisfait », déclare Bernard Mommer, l’ancien vice-ministre du Pétrole du Venezuela (voir l’épisode 1).

L’affaire a ensuite pris une drôle de tournure. Dans le cas de ConocoPhillips, c’est un autre jury qui a le pouvoir de décision, et il a un point de vue différent sur la question. Selon ce second jury, le Venezuela n’a pas agi « de bonne foi » au moment de l’expropriation, de sorte que les arbitres ont jugé que celle-ci était illégale. L’amende n’est pas encore fixée, mais elle pourrait aisément dépasser les vingt milliards de dollars, soit un dixième du PIB du Venezuela. Ce qui en ferait la deuxième plus importante amende de l’histoire pour un arbitrage lié à l’investissement. Pour Mommer, un tel verdict est inimaginable. « Ce reproche n’a jamais été mis en avant par Conoco ! Le jury a introduit l’argument de la “bonne foi” de lui-même, et nous étions dans l’impossibilité d’y répondre. »

Ou un système « fait pour nous gruger » ?

Exxon et Conoco n’ont pas répondu à nos sollicitations. Mais entre-temps, les câbles diplomatiques divulgués par WikiLeaks ont révélé une anecdote croustillante datant de 2008. Le négociateur de Conoco y informe l’ambassadeur des États-Unis à Caracas que les discussions se passent bien et que le Venezuela a fait des propositions correctes. Alors que Conoco a soutenu devant le jury d’arbitrage que c’est le Venezuela qui a bloqué les négociations. Autrement dit, il semble bien que c’est plutôt l’investisseur qui, en l’occurrence, n’a pas agi « de bonne foi ». Mais même après la révélation du câble, les arbitres ont refusé de reconsidérer leur décision. Même eux n’ont pas ce pouvoir, font-ils valoir : le verdict est final et sans appel.

Les arbitres ont tranché – du moins deux d’entre eux. Le troisième, George Abi-Saab, ne partage pas l’opinion de ses pairs. En fait, il écrit même dans son avis – minoritaire – qu’il considère toute la procédure avec horreur. « C’est une comédie d’erreurs juridiques dans le théâtre de l’absurde », dit-il, une « moquerie » pour tout le milieu de l’arbitrage, une « parodie de justice ».

Mommer n’est pas surpris. Pour lui, ce cas n’a rien d’une exception. « Tout le système fonctionne de cette manière. Il a été établi par la Banque mondiale au profit des investisseurs. » En des termes moins diplomatiques : « Il est fait pour nous gruger. »

Traduction de l’anglais : Olivier Petitjean

Voir aussi les autres épisodes de l’enquête: épisode 1, épisode 3, épisode 4, épisode 5

À propos de cet article et de la recherche qui le sous-tend

Cette enquête a été publiée initialement en néerlandais par les magazines De Groene Amsterdammer et Oneworld. Elle est publiée en exclusivité en français par Basta ! et en allemand par le Spiegel online.

Voir aussi, des mêmes auteurs, cet autre article traduit par l’Observatoire des multinationales : « Pétrole ougandais : Total cherche à échapper à l’impôt grâce à un traité de libre-échange ».

Le texte ci-dessous présente la recherche qui sous-tend l’enquête :

Les critiques du TAFTA, le traité de commerce en discussion entre l’Union européenne et les États-Unis, ont pour cible prioritaire les mécanismes de résolution des litiges État-investisseurs, ou ISDS (pour Investor-State Dispute Settlement, en anglais). Il s’agit d’un mécanisme grâce auquel les investisseurs peuvent poursuivre un État s’ils estiment avoir été traités de manière inéquitable. Selon ces critiques, les multinationales se voient ainsi donner le pouvoir sans précédent d’échapper aux lois, à travers une sorte de système de justice privatisée contre lequel aucun appel n’est possible.

En réalité, l’ISDS n’est pas un phénomène si nouveau. Les plaintes ne sont pas simplement déposées contre nous, pays européens ; au contraire, c’est plus souvent de nous qu’elles proviennent. En 2014, pas mois de 52 % de toutes les plaintes connues avaient pour origine l’Europe occidentale.

Le nombre total de cas est impossible à connaître. Les données sont difficiles à obtenir. C’est pourquoi des journalistes de De Groene Amsterdammer et Oneworld ont entrepris quatre mois de recherches, avec le soutien d’EU Journalism Grants.

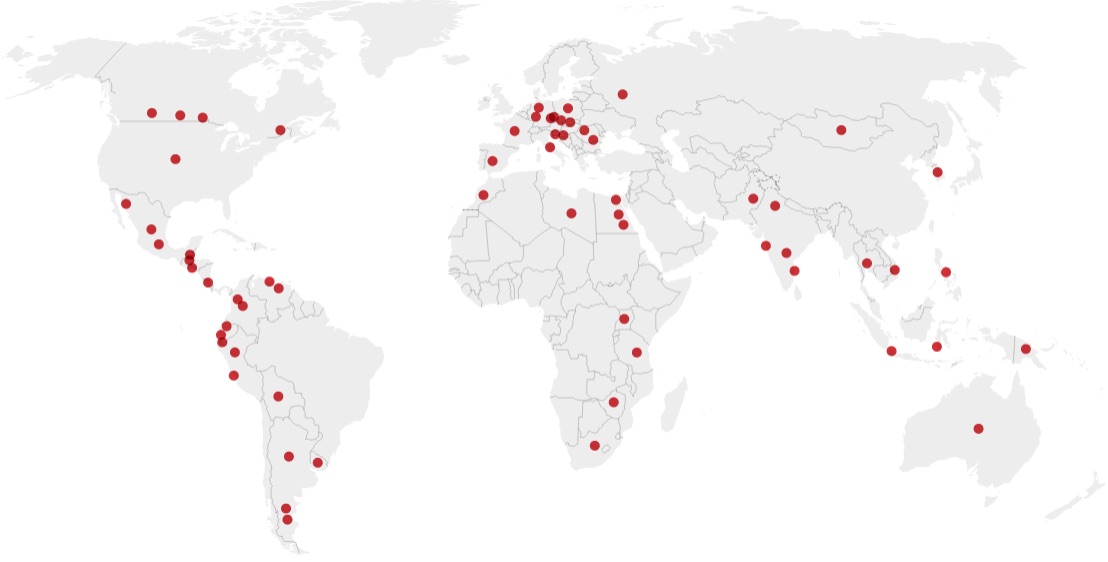

Ce travail a notamment débouché sur une cartographie interactive unique en son genre de tous les cas d’ISDS, dont beaucoup n’ont jamais été cités dans la presse. Cartographie qui inclut, autant que possible, le nom des arbitres, les plaintes, les suites et, dans de nombreux cas, le résumé des différends. Pour la présente enquête, nous avons interrogé de nombreux arbitres, des avocats, des investisseurs, des chercheurs et des fonctionnaires, y compris des représentants de pays qui se sentent dupés par l’ISDS, comme le Venezuela, l’Afrique du Sud ou l’Indonésie.

La cartographie et les articles qui l’accompagnent sont disponibles sur le site www.aboutisds.org. Ils ont été publiés initialement en néerlandais à l’adresse www.oneworld.nl/isds.

Footnotes:

[1] Yves Dezalay et Bryant G. Garth, Dealing in Virtue. International Commercial Arbitration and the Construction of a Transnational Legal Order, University of Chicago Press, 1996.