All the versions of this article: [English] [Indonesia]

Indonesia for Global Justice - 7 September 2020

Karpet merah investasi di tengah pandemi akibatkan krisis kedaulatan rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi menilai strategi pemulihan ekonomi nasional dengan penguatan kebijakan liberalisasi ekonomi yang hanya berfokus pada investasi dan ekspor hanya akan semakin membuka ruang monopoli korporasi atas sumber daya ekonomi yang berdampak pada hilangnya keadilan ekonomi terhadap aktor utama ekonomi rakyat seperti petani, nelayan, UKM, dan perempuan. Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers yang diadakan oleh Koalisi pada (7/9) di Jakarta.

Strategi pemulihan ekonomi nasional melalui penciptaan momentum investasi untuk meningkatkan ekspor dijawab oleh Pemerintah Indonesia dengan me-massif-kan perundingan perjanjian perdagangan dan investasi internasional, serta RUU Omnibus Cipta kerja. Oleh karena itu, koalisi ini mendesak agar Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan Omnibus Law dan tidak meratifikasi seluruh bentuk perjanjian perdagangan dan investasi internasional (WTO, FTA, dan BIT), khususnya ditengah pandemi.

Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menjelaskan agenda Global Value Chain yang digadang Pemerintah dalam FTA dan Omnibus Law hanya akan memfasilitasi kepentingan korporasi tanpa adanya mekanisme perlindungan yang konkrit untuk rakyat yang terpinggirkan dari kebijakan tersebut. Hal inilah yang memunculkan kritik meluas dari rakyat. Rachmi menyampaikan tiga catatan kritis IGJ menyoal kebijakan tersebut:

“Kami mendesak agar Pemerintah dan DPR RI tidak gegabah meratifikasi FTA dan mengesahkan Ommibus Law demi Global value Chain. Banyak hak rakyat yang dikorbankan. Agenda global value chain melalui pemassifan ratifikasi FTA yang dilegitimasi oleh Omnibus Law telah menimbulkan krisis kedaulatan rakyat. Ada tiga kritik kami terhadap kebijakan ini: pertama, ekspansi ratifikasi perjanjian perdagangan dan investasi bertentangan dengan Konstitusi; Kedua, pemberian karpet merah untuk investasi tidak dibarengi dengan komitmen perlindungan hak asasi manusia oleh negara; dan ketiga, mempercepat pembahasan omnibus law dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional ditengah pandemi adalah bentuk dari krisis kemanusiaan”, tegas Rachmi.

Saat ini Indonesia sedang merundingkan perjanjian perdagangan bebas diantaranya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indonesia European Union CEPA (I-EU CEPA), serta beberapa diantaranya sedang menunggu untuk diratifikasi seperti IA CEPA, I-EFTA CEPA, IKorea CEPA, dsb. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga sedang merundingkan perjanjian investasi bilateral dengan Negara Swiss.

Karpet merah untuk investasi ini sebenarnya kerap menimbulkan persoalan terhadap kedaulatan negara yang membuka potensi negara digugat oleh korporasi. Hal ini muncul dari komitmen yang diikatkan oleh Pemerintah Indonesia di berbagai perjanjian perdagangan dan investasi internasional. Lutfiyah Hanim, Peneliti TWN (Third World Network), mengatakan bahwa meratifikasi FTA (free trade agreement) dan BIT (bilateral investment treaty) yang mengatur tentang perlindungan investasi memiliki konsekuensi besar terhadap ruang kebijakan negara khususnya ketika mekanisme sengketa investasi antara korporasi dan negara (Investor-State Dispute settlement) ikut dikomitmenkan. Hanim melanjutkan perjanjian investasi dan bab investasi, yang dikedepankan adalah perlindungan investor yang berlebihan hingga bisa menggugat Negara melalui mekanisme ISDS (Investor State Dispute Settlement) di arbitrase internasional.

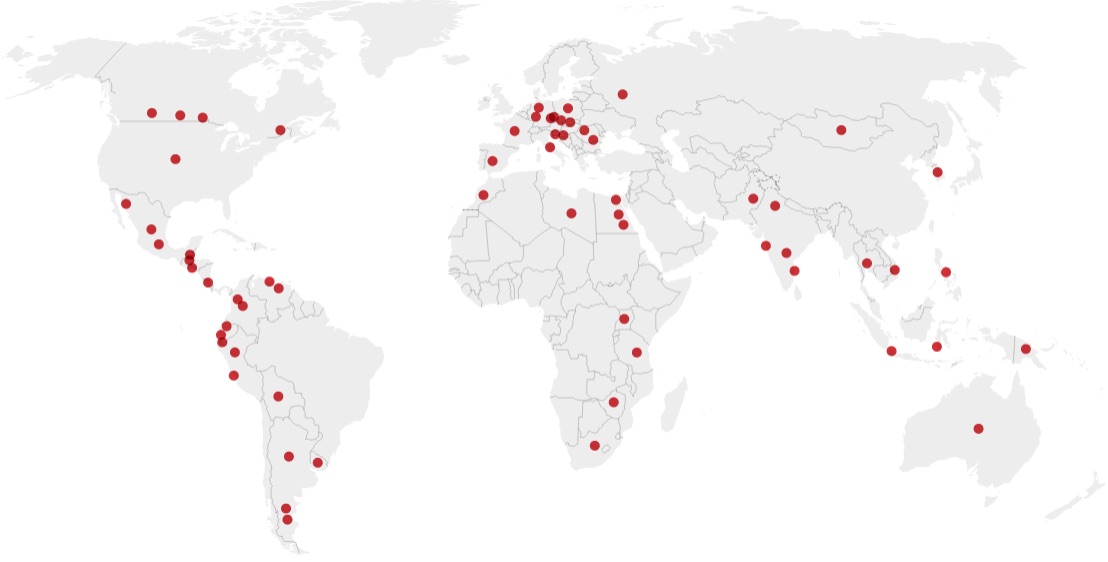

Karena itu kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia, menyampaikan keprihatinannya atas situasi ini. Pernyataannya (terlampir) di antaranya menyebutkan di masa ketika sumber daya negara menipis karena harus merespon krisis yang terjadi, dana publik seharusnya tidak dialihkan dari upaya penyelamatan kehidupan, lapangan kerja dan ruang hidup untuk membayar klaim ganti rugi gugatan ISDS atau biaya perkara kasus ISDS yang tinggi. Dan mengingat pertempuran melawan COVID-19 masih akan terus berlanjut, serentetan kasus yang muncul hari ini akan mengakibatkan ‘regulatory chilling effect’, dimana pemerintah menghapus, menunda, bahkan menarik langkah-langkah kebijakan yang ditujukan untuk menanggulangi pandemi semata untuk menghindari gugatan, dan kewajiban membayar ganti rugi semacam ini, dan hal ini bisa menjadi sesuatu yang sangat mematikan.

Kartini Samon dari Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Ekonomi mengatakan pandemi Covid-19 seharusnya membuat kita melihat betapa banyak kita bergantung pada petani, nelayan, peternak lokal dan produsen pangan kecil lainnya. Yang justru akhir-akhir ini semakin tergusur karena berbagai proyek investasi infrastruktur raksasa, perampasan ruang, tanah, air, laut, kebijakan pasar bebas yang mengikat dan menghilangkan hak-hak mereka. ISDS dan kebijakan lainnya yang hanya melindungi investor dan pengusaha besar hanya akan merugikan dan menyulitkan untuk bisa mengatasi krisis kesehatan, krisis sosial, ekonomi hingga krisis pangan yang terjadi saat ini.

“Pada Mei 2020, Pemerintah menyampaikan 89 Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2020 – 2024, salah satunya merekomendasikan proyek food estate di Kalimantan Tengah. Proyek pengembangan food estate skala luas terbukti gagal dalam memperkuat kedaulatan pangan rakyat. Kebanyakan justru memuat suram mudaratnya dampak proyek-proyek besar tersebut, seperti proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) untuk Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, atau Merauke Food and Energy Estate yang semua gagal memenuhi harapan. Memberikan ruang bagi investor untuk menggugat negara pada proyek-proyek yang dapat merugikan masyarakat secara luas akan semakin menambah beban negara sendiri kedepannya”, demikian disampaikan Kartini Samon.

Parid Ridwanuddin, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), menegaskan bahwa upaya pemerintah Indonesia yang akan memberikan karpet merah kepada investor asing dapat dilihat dengan jelas dalam percepatan pembahasan RUU Cipta Kerja yang kini mendapatkan perlawanan serius dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia. RUU ini memiliki dua kelemahan mendasar, yakni dari sisi prosedur dan substansi.

“Dari sisi prosedur penyusunan, RUU ini hanya melibatkan para pengusaha, politisi, dan segelintir akademisi yang mendukung pemerintah. Adapun masyarakat yang akan terdampak, seperti nelayan dan masyarakat pesisir, tidak dilibatkan sama sekali,” jelasnya.

Parid menambahkan, pasal yang membahas penanaman modal asing di pulau-pulau kecil di dalam RUU Cipta Kerja sangat berbahaya bagi masyarakat pesisir, karena beberapa hal: pertama, RUU Cipta Kerja tidak memberikan batasan dan syarat kepada pelaku penanaman modal asing sebagaimana diatur dengan sangat rinci dalam UU No. 1 tahun 2014; kedua, menghilangkan pertimbangan sosial, khususnya kehidupan masyarakat pesisir, dan pertimbangan ekologis, khususnya ekosistem pulau-pulau kecil dan wilayah perairan di sekitarnya; ketiga, menghilangkan peran pemerintah daerah, dalam hal ini bupati atau walikota. RUU Cipta Kerja terlihat akan melakukan resentralisasi kekuasaan untuk mempermudah investasi di kawasan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya.

Diantara proyek di kawasan pesisir dan pulau kecil yang kini sedang diproses izinnya oleh Peemrintah Indonesia adalah proyek penempatan tambang tailing ke dalam laut (deep sea mine tailings placement/DTSP) di Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Proses izin itu dilakukan untuk empat perusahaan pertambangan nikel, yaitu: PT. Trimegah Bangun Persada (TBP) dan PT. QMB New Energy Material di Pulau Obi, yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; PT. Huayue Nickel Cobalt (HNC) dan PT Sulawesi Cahaya Mineral di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

“Jika Pemerintah benar-benar mengizinkan proyek DTSP tersebut, maka yang paling menderita adalah nelayan karena perairan yang merupakan kawasan tangkap akan hancur dan tercemar. Proyek ini jelas-jelas akan menghancurkan ruang hidup nelayan tradisional atau nelayan skala kecil yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan di dua provinsi tersebut,” ungkap Parid.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2020) mencatat, setidaknya ada 7.153 keluarga nelayan tangkap di Kabupaten Morowali yang akan terdampak proyek DTSP PT. Huayue Nickel Cobalt (HNC) dan PT Sulawesi Cahaya Mineral. KIARA juga mencatat, sebanyak 3.016 nelayan tangkap di Pulau Obi juga akan terdampak proyek DTSP PT. Trimegah Bangun Persada (TBP) dan PT. QMB New Energy Material. Jumlah 3.016 nelayan terdiri dari 833 nelayan di kecamatan Obi Selatan, 491 nelayan di Kecamatan Obi, 348 nelayan di Kecamatan Obi Timur, dan 1.344 di kecamatan Obi Utara.

“Apa yang dapat dibanggakan dengan adanya investasi tambang nikel di Perairan Morowali dan Perairan Pulau Obi, jika laut tercemar dan ribuan kehidupan nelayan tradisional atau nelayan skala kecil hancur?” tanya Parid.

Sigit Karyadi Budiono dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) menyatakan bahwa seluruh usaha dari Pemerintah dan DPR dengan mendorong percepatan pembahasan berbagai RUU dan perjanjian investasi dan perdagangan sebenarnya menandai era liberalisasi total paska 1998. Negara seolah justru meloncat mundur dalam orientasi pembuatan kebijakan, sehingga yang terjadi adalah politik-pengabaian (political ignorance) dari kepentingan rakyat. Negara secara sukarela menyerahkan diri masuk dalam kungkungan apa yang secara konseptual dikenal sebagai regulatory captured by capitalism.

“Pembacaan ini menujukkan pada kita bahwa rezim hari ini telah menyerahkan Indonesia dalam bagian dari proses reorganisasi dan rekonfigurasi ruang skala global untuk proyek liberalisasi ekonomi pasar melalui ekspansi produksi, distribusi, dan reproduksi kapital. Hal ini tentu akan memperparah perebutan hak-hak rakyat, termasuk di dalamnya sumber-sumber agraria; tanah, air, dsb., kemudian mentransformasikannya dari hak kepemilikan kolektif (res commune) menjadi seolah-olah tidak ada pemiliknya (res nullius) sehingga dapat dikuasai orang-perorang dan pada akhirnya berujung pada komersialisasi tanah, air, dan komersialisasi ruang. Itu yang sangat penting diperhatikan oleh rakyat dalam melihat kerja dan konsekuensi yang terjadi dari rezim hari ini,” pungkas Sigit.

****

Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Rachmi Hertanti, Direktur IGJ, +62 817-4985-180

Kartini Samon, Peneliti Koalisi MKE, +62 813-1476-1305

Lutfiyah Hanim, Peneliti TWN, +62 813-1665-3221

Parid Ridwanuddin, KIARA, +62 812-3745-4623

Sigit K. Budiono, KRuHA, +62 813-1883-5393

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi:

Indonesia for Global Justice (IGJ), Indonesia AIDS Coalition (IAC), Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Perikanan (KIARA), Solidaritas Perempuan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia Human Rights Committe for Social Justice (IHCS), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)